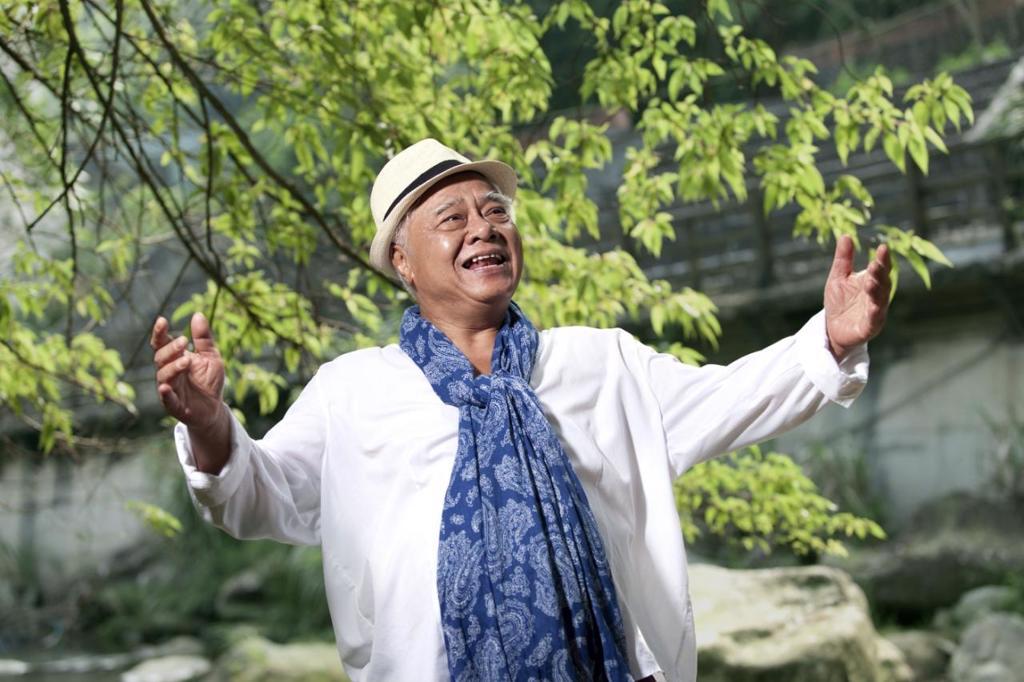

【本報訊】臺灣知名民謠歌者胡德夫於1975年為詩歌《匆匆》譜曲並演唱"匆匆,匆匆,一年容易又到頭,韶光逝去無影蹤。"50年倏忽而逝,白衣飄飄的青年已是虛髮蒼蒼,胡德夫依舊活耀在舞台上。

"匆匆50年"胡德夫民謠金曲音樂會在北京舉辦,也由此拉開今年大陸巡演序幕。胡德夫說:"以前我唱《匆匆》不太好意思,很像年輕人在勸同輩或者比我大的人,說要珍惜光陰。現在唱起來就很自然從容了,歌詞像從心底流淌出來,既是唱給大家,也是唱給自己。”

唱自己的歌

上世紀70年代,胡德夫身邊流行的是西洋歌曲。胡德夫說,台灣之前也沒有民歌,是自己與李雙澤、楊弦(後被並稱“台灣民歌運動三君子”)3個“臭皮匠”決定把歌種下去,然後土地上總會開出花來。“我們不是音樂系出來的,只是社會上一群小毛頭,有人質疑我們是一群無病呻吟的人。但我們也提起筆來,在歌裡寫寫自己的故事。”

大三那年,為給患癌的父親籌錢治病,胡德夫從台大外文系休學,日夜打工掙錢,並在台北哥倫比亞咖啡廳駐唱。在那裡,胡德夫遇到了李雙澤。這位小學時隨母親來台的菲律賓僑生,在後來的校園演唱會中拎瓶可口可樂上台,質問唱"洋歌"的青年:"全世界年輕人都在喝可口可樂、唱洋文歌,請問我們自己的歌在哪裡?"

11歲從台東大武山走出,學習10年黑人靈歌、藍調、美國民謠,一直唱英文歌的胡德夫,此前從未認真思考過這個問題。胡德夫後來常說,李雙澤提倡"唱自己的歌",開啟了自己的溯源之旅。

"以前我羞澀地躲在家裡寫歌,寫出來也不敢拿給大家,只跟李雙澤、楊弦互相分享鼓勵,說說自己的故事。"1972年,胡德夫創作了第一首歌曲《牛背上的小孩》。此後,《大武山美麗的媽媽》《太平洋的風》《最最遙遠的路》等歌曲問世,故鄉是驅動他不斷向前追尋的原點。

1975年,楊弦和胡德夫在台北中山堂舉辦“中國現代民歌之夜”演唱會,發表以台灣著名詩人余光中作品譜曲的《鄉愁四韵》等歌曲,開啟“台灣民歌運動”,至今已有50載。

我一直都在歌唱

1974年,24歲的胡德夫成為首個在台灣開演唱會的歌手。然而作為“台灣民歌運動”代表人物,他遲至2005年才推出首張個人唱片《匆匆》,即有台灣金曲獎6項提名,並獲“最佳年度歌曲”及“最佳作詞人”。

關心胡德夫的人一度認為他遠離了民歌。“其實我一直都在歌唱。”胡德夫的父親是卑南人,母親是排灣人,他成長於大武山下的部落。上世紀80年代後,胡德夫全力為台灣少數民族權益奔走,遭台當局打壓封殺,十餘年無歌可唱。但那段經歷,卻是他真正“歌唱”的開始。

“當我們開始寫歌的時候,已經有了關心社會的情懷。”胡德夫推崇美國左派民歌手Woody Guthrie(伍迪·格思裡)的名言——“唱歌不僅為了悅耳,也要對別人有益。”胡德夫向往如他一般,“用盡一輩子的生命在大街小巷唱他心中的歌”。

在遠離舞台的時期,胡德夫返回台灣少數民族部落,向義父郭英男再度學習少數民族歌謠。2000年,胡德夫在友人的幫助下回到舞台,在各地演唱會中傳唱母語歌謠。余光中曾形容胡德夫的聲音“宛如在厚壯的身體裡住著一個深沉的大風箱”,重回舞台的胡德夫,歌聲中更有了觀眾盛贊的“歲月與山河”。

希望年輕人共情

早在1989年,胡德夫赴雲南參加有關少數民族的學術研討,第一次踏足大陸。2006年,他首度在大陸公開演唱,觀眾不少是年輕人,有人高喊“李雙澤與你同在”,胡德夫為之熱淚盈眶。

“大陸何其大,民族何其多,是很豐沛的民歌土壤。”胡德夫說,他最大的願望是有生之年多在大陸走走,跟不同世代的年輕人交談,聽他們的歌,唱自己的歌。“希望年輕人能從我的歌裡得到一些力量、一些共情的聯結。”他說。

胡德夫確實與年輕人打成一片。他是大陸多個音樂節的常客,與大陸歌迷熟悉的民謠歌手交往密切,也深為大陸民眾的音樂熱情打動。胡德夫說,大陸有不少歌手用方言在唱他們的歌,數量雖然不像流行歌或者短視頻歌曲那麼多,但依然有人在唱,還有很多年輕聽眾天南海北逐歌而去。

胡德夫回憶起在甘肅蘭州的一次經歷。各行各業的陌生朋友在巷子裡遇見他,就熱絡地同他聊起了音樂。“那天晚上兩三個小時,他們來了好多人,做面包的也來了,做香腸的也來了,他們願意唱自己寫蘭州的歌、在蘭州寫出來的歌,也不是上台演出的歌手,就那樣唱自己心裡的聲音,讓我感到很受鼓舞。”胡德夫說。

“大地之大,要去歌唱的城市那麼多,要來聽歌的人那麼多,對我來講是難得的機會。尤其過了70歲之後,越發覺得可貴。”民謠金曲音樂會近2小時的演出,一二十首歌,胡德夫在樂隊夥伴的陪伴下唱完全場,聲如洪鐘、直擊心靈。時光流淌,歌聲不歇,胡德夫還想繼續訴說他所經歷的歲月。